|

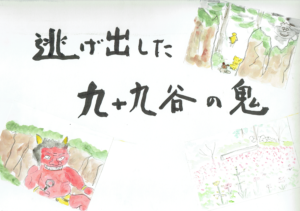

『逃げ出した九十九谷の鬼』

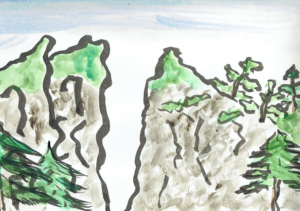

九十九谷は、いまではすっかり造林されて

杉や桧の立派な林になり、その一部は森林公園にもなって村民に親しまれています。

|

|

しかし、砂防工事が行われる以前の九十九谷は、侵食によって削られた険しい崖が

あちこちに奇形な形をして、そり立っており、また茶褐色の地肌をむきだした谷が

幾重にも入りくんでいて、なんとも異様な景色で、そら恐ろしさを感ずる所だった。

|

|

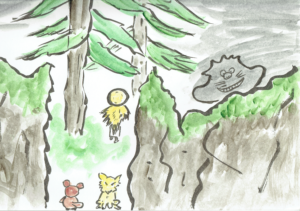

したがって九十九谷は、昼間でも女や子どもは一人で通るのを嫌がった。

それに、夜道ともなれば狐や狸が出て化かすという噂もあり大の男ですら夜は急ぎ足で通り抜けたそうな。

|

|

また雨が降ると崖が崩れて濁流が小川川へ流れ込み、下流の民家や田畑を押し流し、たびたび大きな災害を起こし人々を悩ませた。

|

|

そんなことから、いつとはなしに、九十九谷には鬼が住んでいると、恐れられるようになった。

そして、その鬼は谷の一番奥の、百番目の

切り立ったように険しい崖の、洞窟に住んでおった。

鬼は百番目の谷がばかに気に入って、そこに長く住み付いてるうちに、自分の名前は『百』だと思い込んでしまった。

そこで 百 という声を聞くと自分が呼ばれたのだと思って、さんざん荒らびて、人々を困らせた。

この話を聞いてへそ曲がりな男が

「そんな馬鹿な事があるもんか、九十九谷へ行っておれが『百』と呼んでやるわい」と言って、人々の止めるのも聞かず九十九谷に来て、鬼の住んでいる百番目の谷に向かって、わざと大きな声で

「九十八、九十九、百」と叫んだ。

するとそのとたん。

静まり返っていた百番目の谷が ゴーッ と山鳴りがして大きな鬼が現れたかと思うと、男をつかんでひと飲みにしてしまった。

|

|

それ以来村人たちは、うっかり 百 と言うと、鬼が出てくるので、谷を数える場合は、九十七、九十八まで数え、次の九十九になると、一度に指を二本折って百と言わずに、わざと「九十九」と大声で呼ぶようにした。すると鬼は出なかった。

そこで、この谷のことを、誰言うとなく

九十九谷 と呼ぶようになったという。

|

|

ところがある年のこと、いく日もいく日も雨が降り続いて、鬼がねじろにしていた百番目の谷の洞窟が崩れてなくなってしまった。

困った鬼は、住みなれた九十九谷を捨てて

天竜川をひとまたぎして川の向こうの『大島山の不動の滝へ』引っ越してしまった。

|

|

その時、飛び越えようとした拍子に鬼が手を突いた跡が今でも高森町に『鬼の手』として残っている。

その手形の窪みに溜まった水を付けると

いぼが治るという。

|

|

おわり |